|

la sereine (?) Séléné. Wikipedia GANAPATHY KUMAR / UNSPASH

|

Pour la plupart des terriens, la Lune n'est guère moins banale qu'un ballon se promenant dans le ciel...

Mais il s'agit en réalité d'une énorme boule de roches, au diamètre dépassant plus du quart de celui de la Terre, pesant 74 milliards de milliards de tonnes, flottant entre Terre et Soleil depuis plus de 4.6 milliards d'années dans un équilibre complexe en trois dimensions, jamais renouvelé à l'identique, dicté par les lois de la gravitation. Échappera-t-elle un jour à la Terre?

Un tel trio est unique dans le système solaire et, en réalité, il faut plutôt parler pour l'ensemble Terre/Lune d'une planète double, résultant d'un impact géant, dont la moins grande n'aura pas pu retenir d'atmosphère, restant semble-t-il, sans vie, bien qu'elle soit, comme sa sœur, dans la zone d'habitabilité du Soleil.

|

| illustration de l'impact qui aurait créé la Lune. Wikipedia Citronade/Charlesptp |

Par une coïncidence extraordinaire la Lune reste à peu près constamment 400 fois plus près de la Terre que le Soleil dont le diamètre réel vaut 400 fois le sien. Il en résulte que, vus depuis la Terre, leurs diamètres présentent à très peu près, la même taille, voisine d'un demi degré; en minutes d'arc: 31.5 à 32.5 pour le Soleil et 29.3 à 33.5 pour la Lune. Le diamètre apparent de la Lune peut donc dépasser celui du Soleil ou au contraire lui être inférieur ce qui change du tout au tout le caractère d'une occultation éventuelle.

L'orbite instantanée de la Lune ne se situe pas dans le plan équatorial de la Terre mais fait un angle variable entre 5.0° et 5.3° avec le plan de l'orbite du Soleil. Les deux orbites se croisent deux fois dans l'année, en deux points dénommés nœuds de l'orbite lunaire. Ces nœuds sont animés d'un mouvement compliqué. Le Soleil les rencontre tous les 173.3 jours car ils reculent de 18.6 jours en un an.

Les pleines Lunes ou nouvelles Lunes (ces dernières invisibles en raison du rayonnement solaire) se produisent tous les 29.53 jours, 5 fois sur 6 loin d'un nœud, la Lune se trouvant alors au dessus ou au dessous du Soleil ou de son symétrique. Mais quand elles interviennent à proximité d'un nœud, à intervalle de six lunaisons, soit 177.18 jours, Soleil, Terre et Lune sont plus ou moins exactement alignés.

La valeur de l'inclinaison de l'orbite instantanée de la Lune (5.3° en cas d'alignement) détermine la durée pendant laquelle, autour d'un nœud (stationnaire en cas d'alignement) les astres peuvent s'occulter l'un l'autre, au moins en partie. Pour des astres au diamètre apparent proche de 0.5°, le calcul montre qu'elle est en moyenne de 17.63 jours avant et après le nœud, soit 35.26 jours en tout; c'est la durée de la saison d'éclipses autour du nœud.

Quand le Soleil s'aventure dans une saison d'éclipses de 35.26 jours, avant d'en sortir, il recevra inévitablement la visite de la nouvelle Lune qui fait le tour de la Terre en 29.53 jours et sera alors éclipsé. Il pourra même dans certains cas l'être deux fois dans la même saison...

Mais il existe un quatrième partenaire dans le jeu, c'est le cône d'ombre, infime portion de l'espace proche à l'abri du flux solaire, créé à l'opposé du Soleil par la Terre qui arrête ses rayons. Pendant que le Soleil parcourt une saison d'éclipses, l'ombre de la Terre parcourt l'autre saison d'éclipses autour du nœud opposé. Durant cette saison-là de 35.26 jours la Lune ne peut éviter, 15 jours après avoir éclipsé le Soleil, d'être à son tour éclipsée par l'ombre de la Terre...Un point partout!

Le scénario est semblable et symétrique dans le cas où c'est la Lune qui s'aventure dans une saison d'éclipses alors que l'ombre de la Terre s'y trouve en embuscade, le Soleil étant à proximité de l'autre nœud. La Lune ne peut échapper à l'éclipse mais 15 jours après elle éclipsera à son tour le Soleil.

La combinaison des mouvements périodiques du Soleil, 365.25 jours, des nœuds, 173.3 jours et des lunaisons, 29.53 jours, rend le calcul des caractéristiques des éclipses assez ardu.

"Chaque passage du Soleil en un nœud, tous les 173 jours environ, à six lunaisons d'intervalle en général, donne lieu à deux éclipses, à 15 jours d'intervalle, l'une de Soleil, l'autre de Lune, dans un ordre quelconque. Parfois, une troisième éclipse s'y ajoute, soit de Lune soit de Soleil..."

Paul Couderc, astronome (1899/1981) " Les éclipses" PUF

"Je suis fort étonnée, dit la marquise, qu'il y ait si peu de mystère aux éclipses..."

Fontenelle (1657/1757) "Entretiens sur la pluralité des mondes" 1686, cité par Paul Couderc.

En 2021 les deux paires d'éclipses étaient séparées de 177 jours (six lunaisons) et se sont produites dans le même ordre: LUNE puis SOLEIL. La paire suivante, première de 2022, est intervenue le 30 avril, 162 jours plus tard seulement (cinq lunaisons et demi), l'ordre des deux astres étant inversé: SOLEIL puis LUNE. La paire suivante du 25 octobre 2022 retrouve l'écart de six lunaisons mais conserve le même ordre. En 2023 même écart et même ordre pour les deux paires du 20 avril et du 14 octobre. En 2024, avec la première paire, le 25 mars, on revient à un écart de 162 jours avec inversion de l'ordre.

Et ainsi de suite avec le rythme de quatre en quatre paires, appelé suite courte d'éclipses.

Sauf qu'une paire devient un triplé selon un double rythme irrégulier qui induit que l'avance d'une demi lunaison se produit à la fois sur la première paire et la quatrième paire qui devient ainsi la première paire (triple!) de la suite suivante.

Ce fut le cas en 2018 et 2020 et ce sera le cas en 2027, 2029, 2031 puis en 2036 et 2038, puis en2047 et 2049...

Les

éclipses se regroupent également en suites longues de 6585 jours comptant 84 éclipses, appelées "saros".

Lorsque l'axe des cônes d'ombre et de pénombre de la Lune frappe la Terre on parle d'éclipse centrale.

Si le cône d'ombre atteint la Terre, l'éclipse est totale au voisinage de l'impact et partielle ailleurs. Si le cône de pénombre atteint la Terre mais pas le cône d'ombre, l'éclipse est annulaire au voisinage de l'impact et partielle ailleurs. Si l'axe des cônes ne frappe pas la Terre, l'éclipse est non centrale, il s'agit d'une éclipse partielle pour la partie de la Terre baignée par la pénombre.

Le diamètre apparent du Soleil varie peu: de 31.5' début juillet à

32.5' début janvier, mais celui de la Lune vaut à l'apogée 29.3' et au périgée 33.5', lequel est animé d'un mouvement complexe avec des allers et

retours, d'amplitude moyenne 40.7° par an dans le sens direct. Une nouvelle Lune assez

près du périgée engendrera une éclipse totale de Soleil alors qu'une nouvelle Lune pas trop

loin de l'apogée engendrera une éclipse annulaire. Entre ces deux zones une éclipse peut avoir l'un ou l'autre statut. En moyenne il y a plus

d'éclipses centrales annulaires que d'éclipses centrales totales. En vertu des lois de la gravitation une éclipse apogée dure plus longtemps qu'une éclipse périgée puisque la vitesse de la Lune sur son orbite est plus faible.

Ces circonstances font des éclipses, totales, annulaires ou partielles, de Soleil ou de Lune, un phénomène cosmique fascinant, à la fois simple et compliqué, régulier et varié, qui mérite d'être signalé et commenté par les astronomes et observé par le plus grand nombre.

|

Espagne 3/10/2005

|

Les deux Soleil éclipsés de l'année 2023, les 23 avril et 14 octobre, sont invisibles en Suisse car le premier n'est pas encore levé et le second déjà couché. De même l'éclipse de Lune du 5 mai prend fin lorsque la Lune, à son lever, émerge à peine de l'horizon montagnard vers 22h. Mais l'éclipse partielle de Lune du samedi 28 octobre (12%) se produit de 18h35 UTC à 19h53 assez haute dans le ciel de plein est à plein sud.

.JPG) |

Valais 16 mai 2022

|

En 2023, le Soleil passe le 24 avril au nœud ascendant (la latitude de la Lune, de négative, devient positive) , une première saison d'éclipses s'étend donc du 6 avril au 11 mai.

|

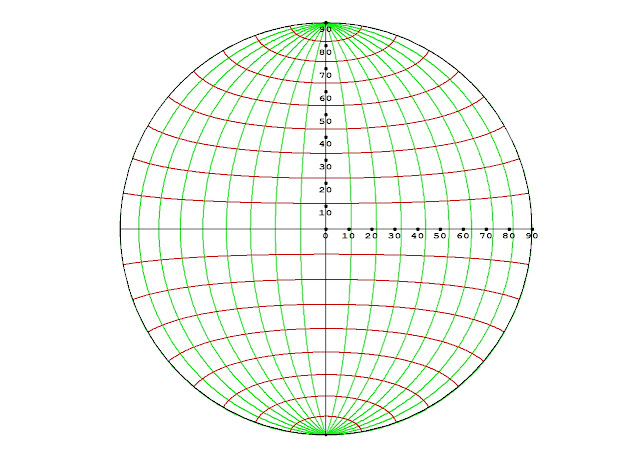

passage du Soleil au nœud ascendant le 24/04/2023

|

Lors de la première saison d'éclipses de l'année, autour du nœud ascendant, la nouvelle Lune a lieu le 20 avril à 4h15 UTC et déclenche une éclipse centrale, annulaire/totale de Soleil.

Au moment de la nouvelle Lune celle-ci se trouve à 376.000 km (le Soleil est 400 fois plus éloigné) et présente un diamètre de 31.8', alors que celui du Soleil est 31.9'. Il s'agit donc d'une éclipse annulaire extrêmement fine. A la fin de l'éclipse elle passera d'ailleurs au statut d'éclipse totale. On note sur la figure ci-dessus que la nouvelle Lune se produit à la limite de la zone verte de l'orbite entourant l'apogée et garantissant une éclipse annulaire.

Au moment de la nouvelle Lune celle-ci présente une latitude négative de -0.4°: elle n’atteindra le nœud ascendant que 7 heures plus tard. Cette latitude négative détermine que l'éclipse concernera l’hémisphère sud.

|

20 avril 4h15 UTC, l'éclipse vue du Soleil, le cône d'ombre pointe au nord ouest de l'Australie

|

|

éclipse visible depuis l'océan indien, l'Australie ou le Pacifique

|

Le 5 mai à 17h36 UTC a lieu la pleine Lune, 20h après que celle-ci a franchi le nœud descendant, sa latitude est négative de 1°. Il en résulte que seule la pénombre engendrée par la Terre affecte le disque lunaire dans sa quasi totalité (93%).

|

5 mai 17h36 UTC éclipse de Lune par la pénombre visible en Asie et Australie

|

Le Soleil passe au nœud descendant le 18 octobre, lors de la deuxième saison d'éclipses de l'année, la saison d'éclipses s'étend donc du 30 septembre au 4 novembre.

|

passage du Soleil au nœud descendant le 18/10/2023

|

Lors de cette deuxième saison d'éclipses de l'année, autour du nœud

descendant, la nouvelle Lune a lieu le 14 octobre à 17h57 UTC et

provoque une éclipse centrale annulaire de Soleil.

Au moment de la nouvelle Lune, celle-ci se trouve à 397.000 km (le Soleil est 376 fois plus éloigné) et présente un diamètre de 30.1' alors que celui du Soleil est de 32.1'. L'éclipse est donc annulaire à hauteur de 94%. Elle a lieu à faible distance de l'apogée où la Lune est passée quatre jours plus tôt, dans la zone verte de l'orbite où les éclipses sont obligatoirement annulaires.

Au moment de la nouvelle Lune, celle-ci présente une latitude positive de 0.34°, elle atteindra le nœud 7h plus tard. L'éclipse concernera l'hémisphère nord.

|

18 octobre 19h 57 UTC, l'éclipse vue du Soleil, le cône d'ombre pointe sur le Costa Rica

|

|

éclipse visible depuis les Amériques

|

Le 28 octobre à 20h24 UTC a lieu la pleine Lune, 18h après son franchissement du nœud ascendant, sa latitude est positive 0.9°. La grandeur de l'éclipse partielle par l'ombre est de 12%.

|

éclipse visible en Europe le soir, maximum à 20h14 UTC

|

Pour plus d'information sur les éclipses voir les articles suivants du présent blog:

11/02/2015 L'éclipse totale de Soleil du 20/03/2015

11/02/2015 Le subtil mécanisme des éclipses de Soleil en série

10/07/2018 Les trois éclipses de Soleil de l'été 2018

|

champ gravitationnel de la Lune. Wikipedia GRAIL

|

.JPG)